建築基準法における定期報告制度とは?

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

目次

1.はじめに

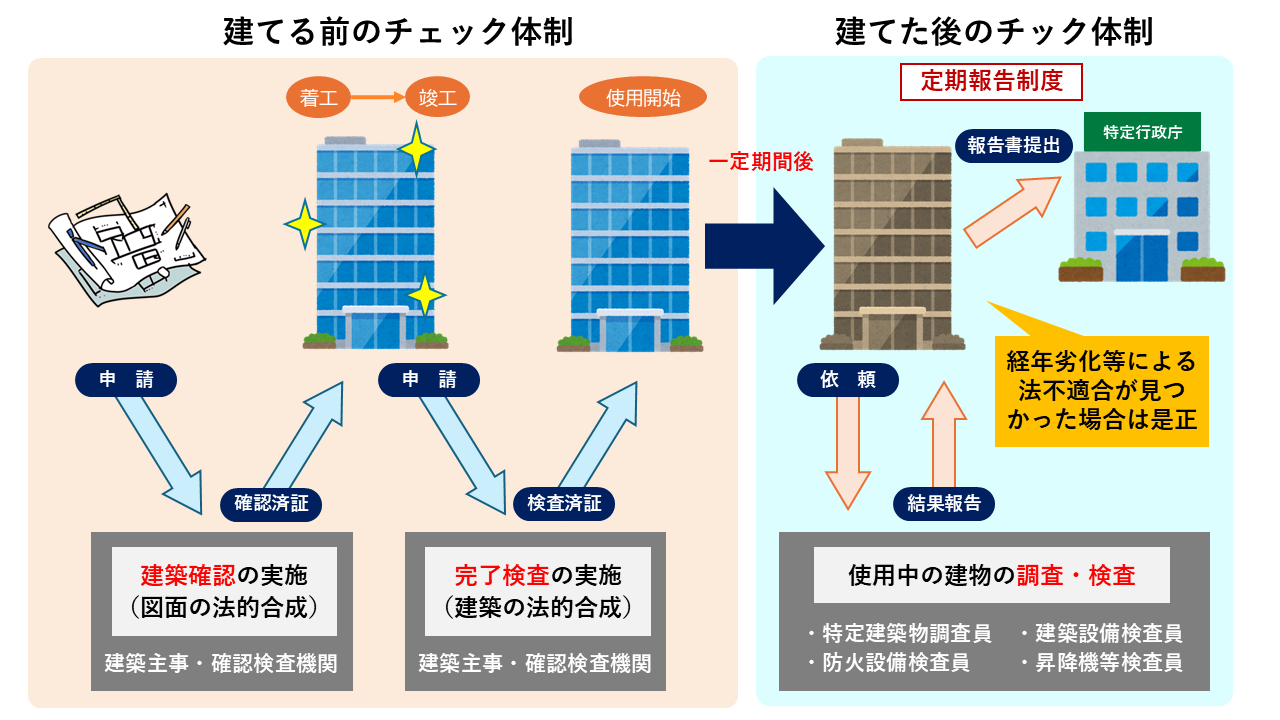

建築物の安全性を確保するためには、「建てる前」と「建てた後」の両面からチェックを行うことが重要です。そのため、建築基準法では、建築計画段階での審査と、完成後の維持管理を確認する仕組みが整えられています。

建てる前のチェック体制:建築確認・完了検査

建築物を建てる際には、設計が法令に適合しているかを確認する「建築確認」が必要です。建築確認では、耐震性・防火性能・避難経路の確保など、安全性に関する基準が満たされているかが審査されます。

また、工事完了後には「完了検査」が実施され、設計どおりに建築されているかが確認されます。これにより、計画と施工の間にズレがないかをチェックし、建物の安全性を担保します。

建てた後のチェック体制:定期報告制度

- 特定建築物定期調査

- 防火設備定期検査

- 建築設備定期検査

- 昇降機等定期検査

※ 定期報告の対象には、建築物や設備のほか、準用工作物も含まれます。準用工作物とは、建築基準法上、建築物ではないものの、安全性確保の観点から建築物と同様に取り扱われる工作物を指します。

図 建築物の安全性確保のための制度イメージ

2. 報告義務者

- 不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備

- 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備

- エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

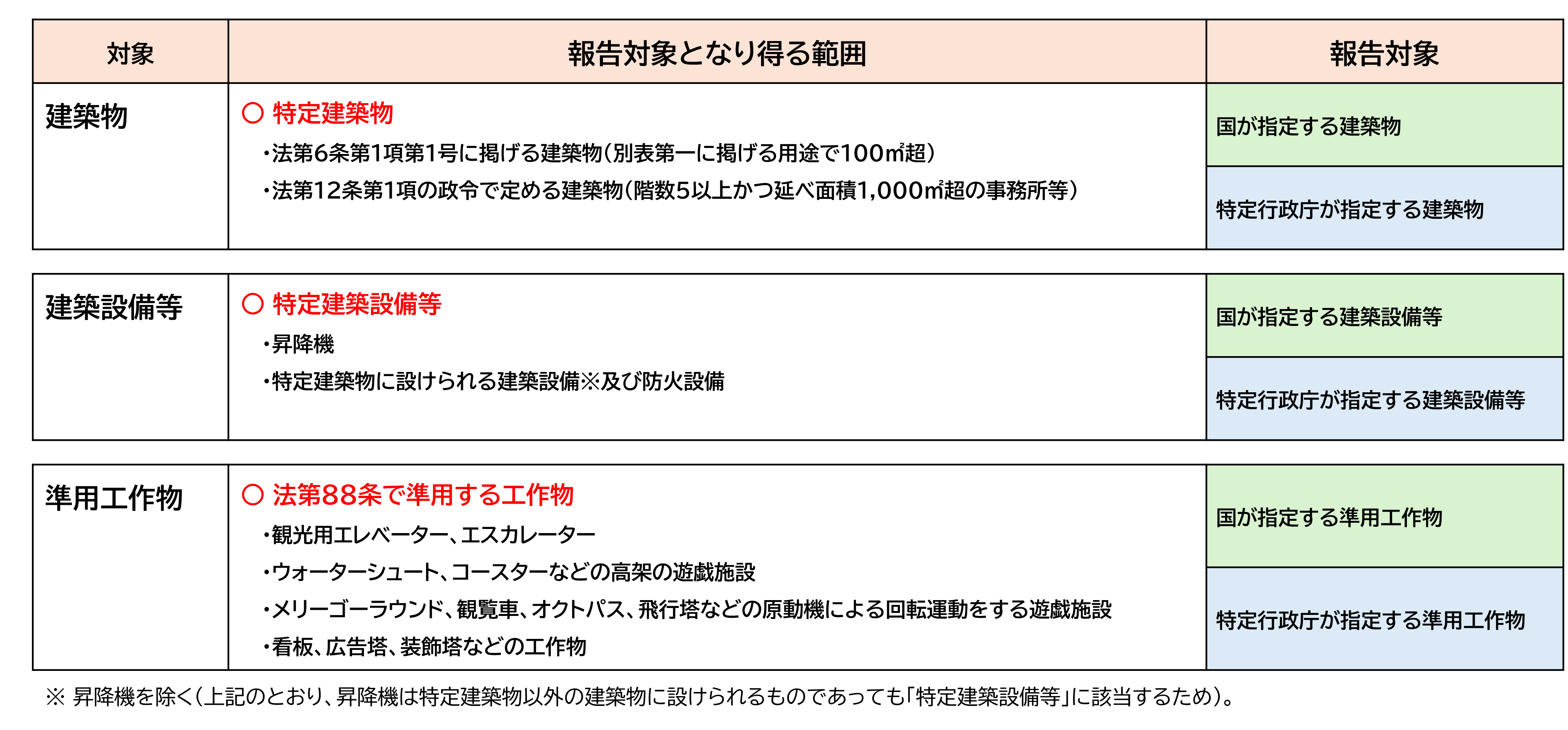

3.定期報告の対象について

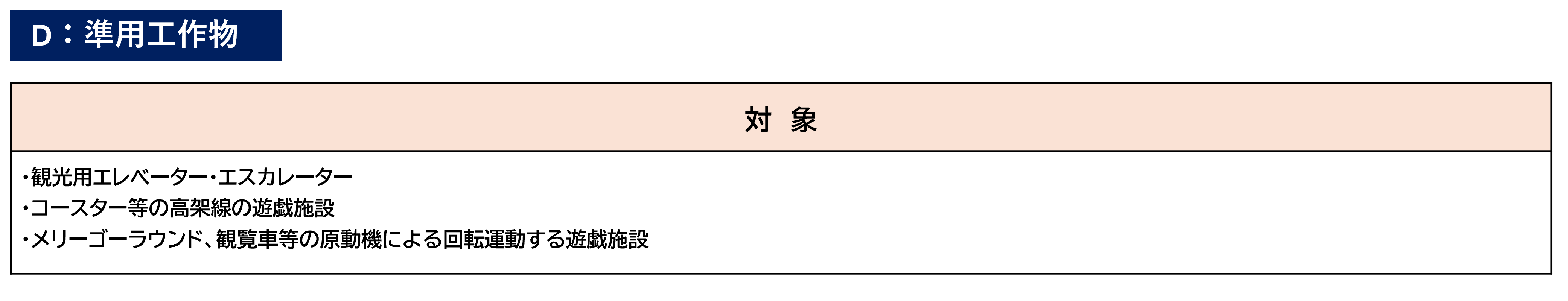

定期報告の対象は、「国が一律に指定する範囲」と「特定行政庁が地域の実情に応じて指定できる範囲」があります。

図 定期報告の対象となり得る範囲

3-1 国が指定する範囲

- 不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備

- 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備

- エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

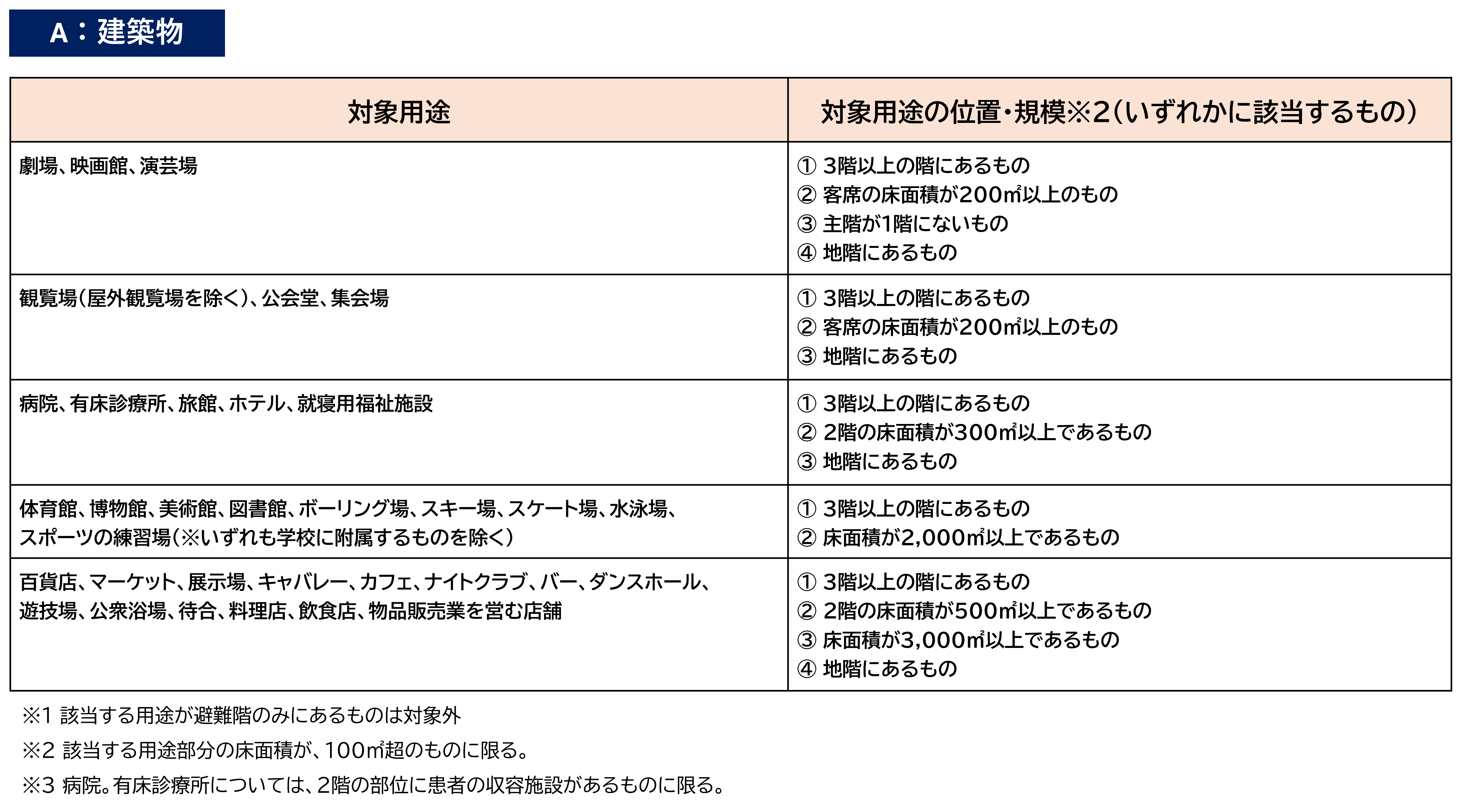

3-1-1 対象となる建築物

一定の用途・規模・位置条件を満たす建築物が対象となり、定期報告の義務があります。

表 対象となる建築設備

3-1-2 対象となる設備

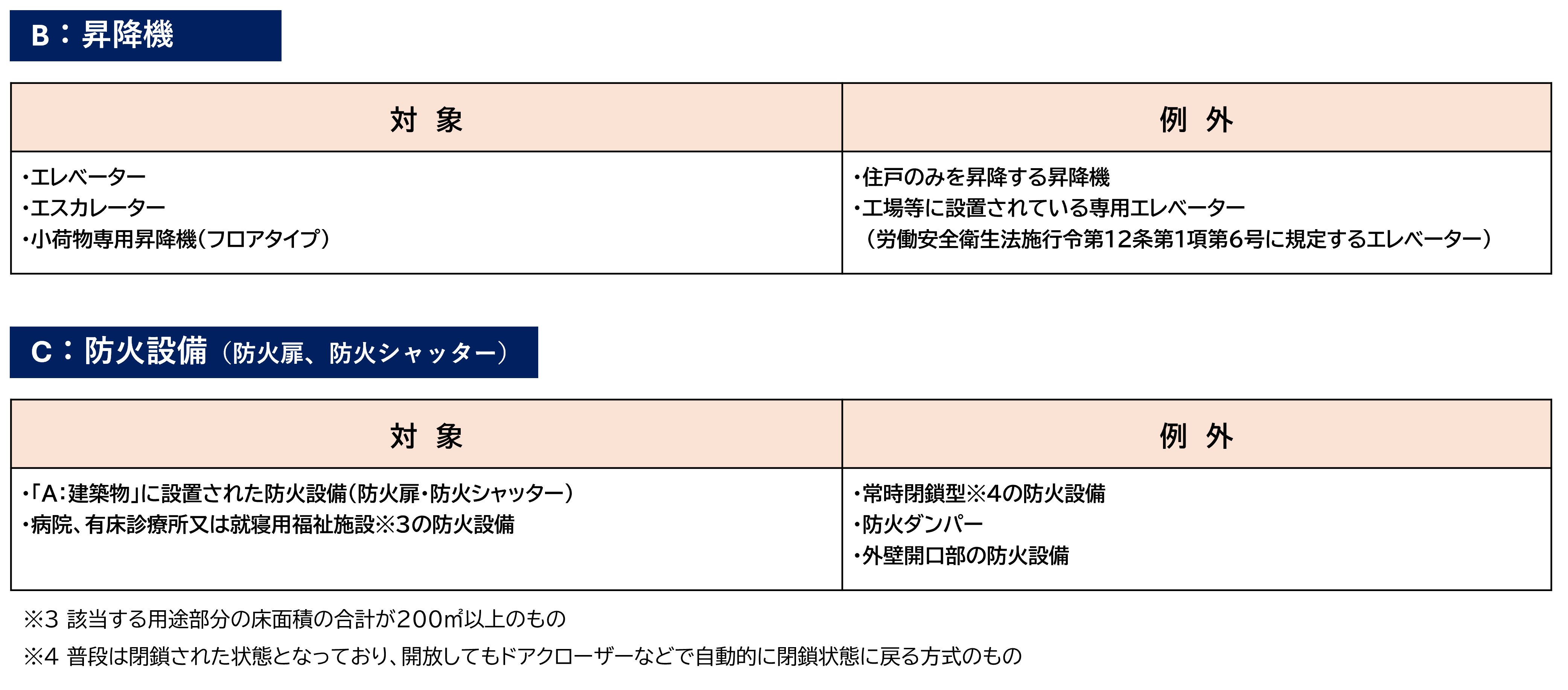

建築設備については、政令では指定されていませんが、昇降機については、図に示している昇降機が対象となります。

防火設備については、平成28年の法改正によって新たに定期報告が必要となった検査で、原則、建築物として報告対象となっているものに設けられている防火設備が対象となります。

表 対象となる設備

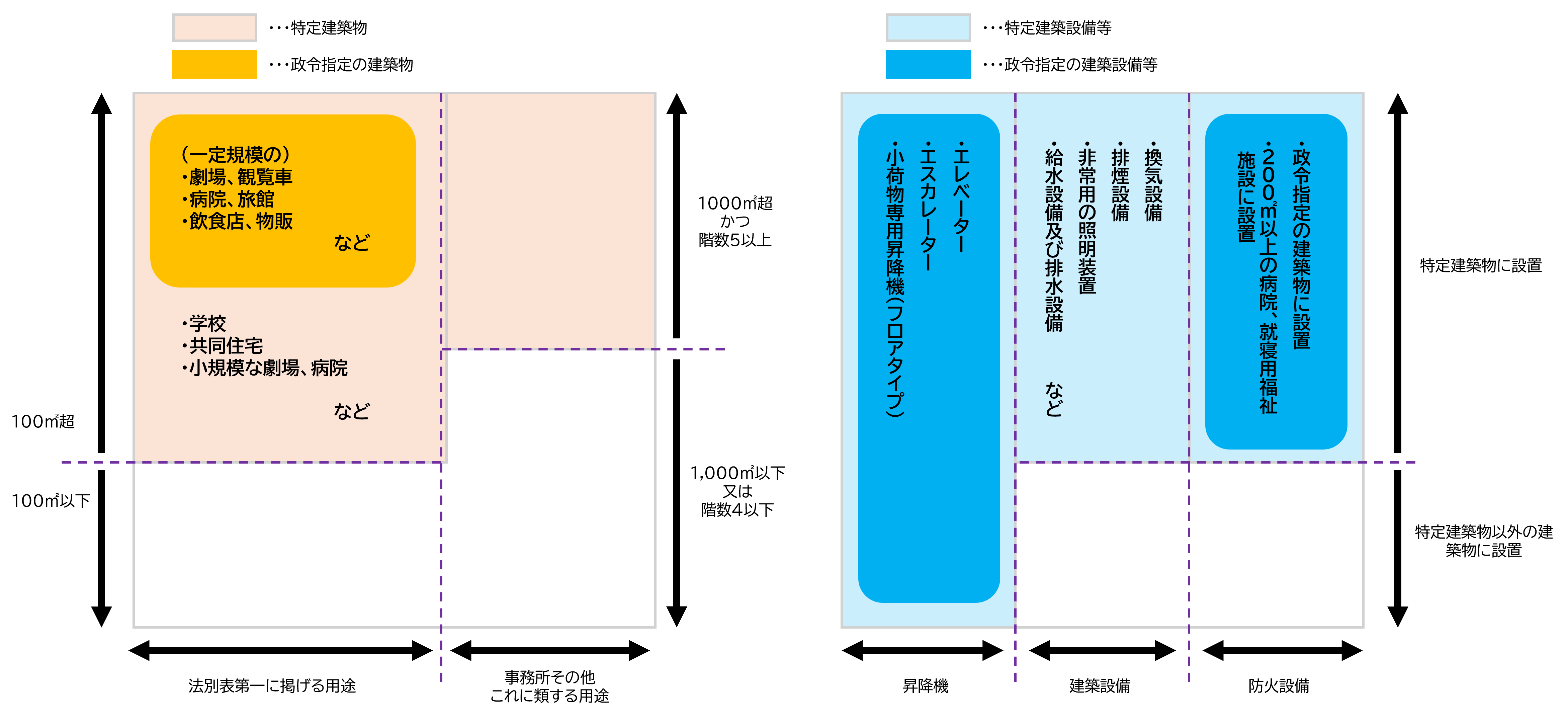

3-1-3 対象となる準用工作物

図に記載された特定の工作物について、建築物と同様に安全性を確保するため、建築基準法第88条第1項により定期検査の対象とされています。

表 対象となる準用工作物

以上が国で政令で一律に報告の対象としている範囲になります。

3-2 特定行政庁が指定できる範囲

政令で指定されていない建築物や設備については、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が、地域の特性に応じて報告対象を指定できます。

所有者・管理者は、特定行政庁のホームページ等を通じて、対象範囲および報告条件を事前に確認する必要があります。

図 定期報告の対象となる建築物・建築設備等【特定行政庁指定】

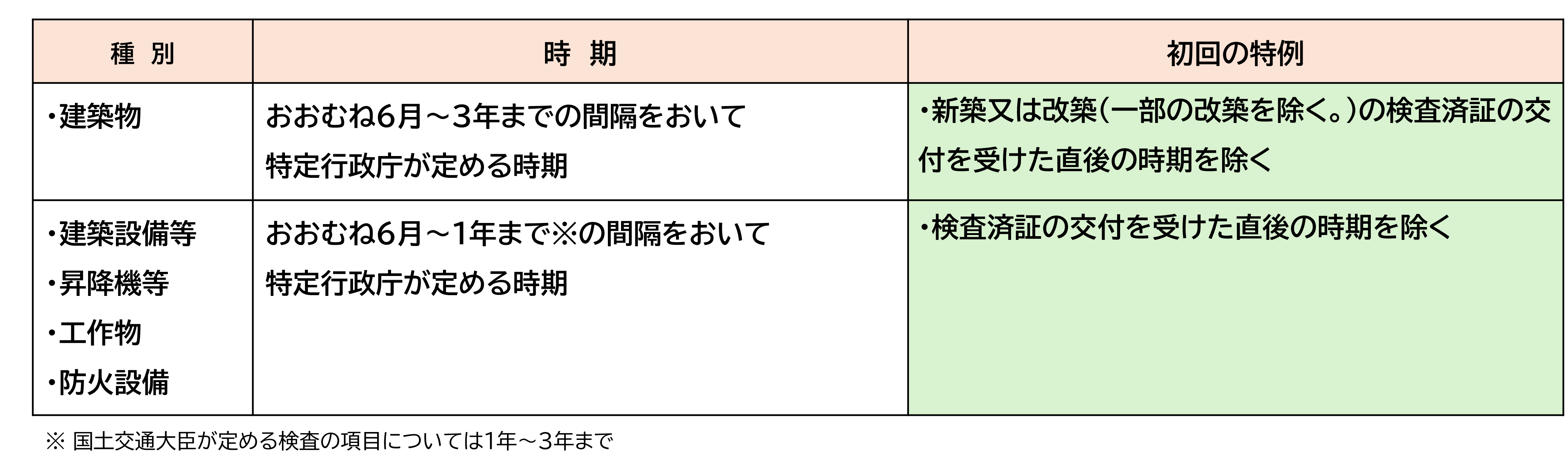

4.定期報告の報告時期

定期報告は、建築物や設備の適法性を継続的に確認する目的で、所定の間隔で実施されます。

報告時期は、施行規則に定められた範囲内で、特定行政庁が指定します。報告義務者は、特定行政庁の案内に従って、適切な時期に報告を行う必要があります。

図 定期報告の対象となる建築物・建築設備等【特定行政庁指定】

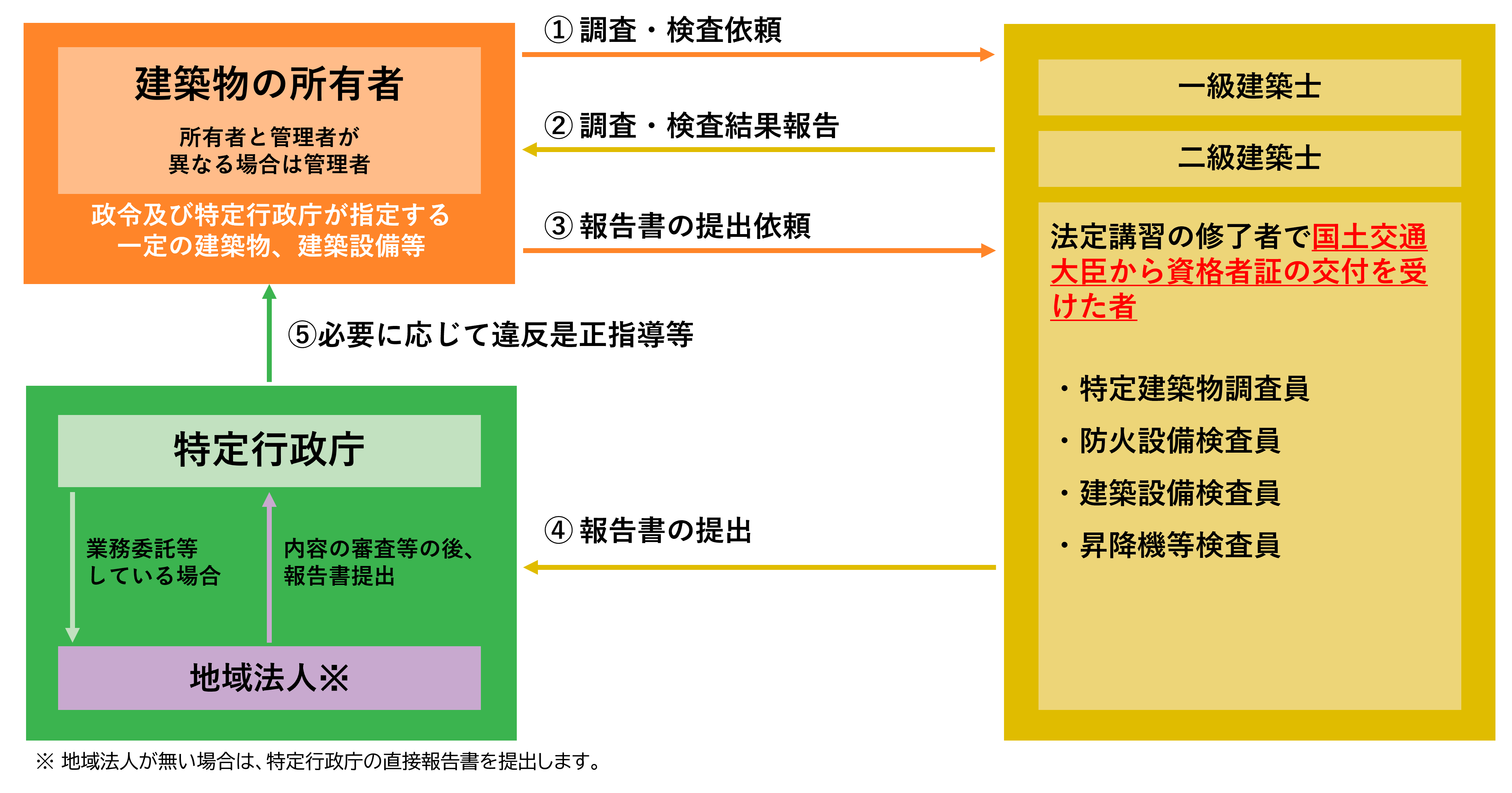

5.定期報告の流れ

- 所有者または管理者(報告者)が、有資格者に調査・検査を依頼する。

- 有資格者が現地調査を実施し、報告書を作成して結果を報告者へ提出。

- 報告者が特定行政庁※へ報告書を提出する(有資格者が代理提出する場合もあり)。

- 行政庁による審査の結果、必要に応じて是正指導が行われる。

※ 一部地域では、特定行政庁から委託を受けた受付団体(地域法人)が報告書の受付を担っています。

これらの手続きを、特定行政庁が定める周期に従って定期的に実施する必要があります。

図 定期報告の流れ

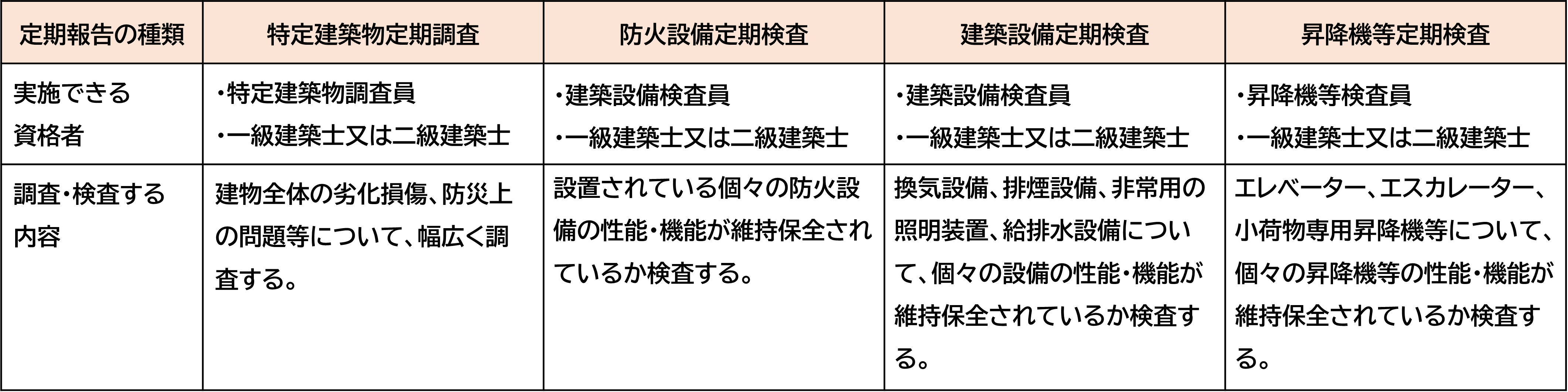

6.資格者について

定期報告には4種類の報告区分があり、それぞれに応じた有資格者のみが調査・検査を行うことができます。

所有者・管理者は、報告対象の内容に応じて、適切な資格を持つ者へ依頼する必要があります。

図 定期報告の種類と実施できる資格者

7.罰則について

- 報告を怠った場合 → 50万円以下の罰金

- 虚偽の報告をした場合 → 100万円以下の罰金

- 行政庁の是正命令に従わない場合 → 改修命令や使用禁止命令 などが発出される可能性あり

8.さいごに

建築基準法に基づく定期報告制度は、建築物やその設備の安全性を長期的に確保するために設けられた重要な制度です。建築物は竣工時の安全性が担保されているだけでは十分ではなく、建てた後の適切な維持管理が不可欠であり、その実効性を確保する手段として、定期的な報告が求められています。

本記事では、定期報告の対象、報告の時期、手続きの流れ、並びに調査・報告を行う資格者等について概説しました。定期報告の実施義務は、所有者または管理者に課されており、これを怠った場合には行政指導や命令等の対象となる可能性もあるため、法令上の責任を正しく理解し、適切に対応することが求められます。

安全性の確保は、公共の利益に資するのみならず、所有者自身の社会的責任の履行にもつながります。定期報告制度の趣旨を踏まえ、関係者におかれては、今後も制度の適正な運用と建築物の継続的な安全確保に努められることを期待いたします。